愛知県陶磁美術館へ行ってきました!

名古屋駅から地下鉄東山線に乗って、

最終駅の[藤が丘]下車。

[藤が丘]からリニモに乗り継ぎ、

[陶磁資料館南]で下車。

リニモの陶磁資料館南で下車し、歩くこと15分くらい。

なんだか裏側から入ったことに徐々に気付きました^^;

とっても広い敷地に3つほどに建物が分かれてまして、

一番最後に回りそうな資料館に最初にたどり着き、

お客さん私たちだけ?っていう雰囲気の中、恐るおそる拝観しました。

時代をさかのぼった、愛知県内で発掘されたもの、

県内の焼き物の展示でした。

茶器で有名な常滑焼など、

愛知県がいかに窯業が盛んかということがわかります!

次に本館に移動。。

本館は400mくらい離れたところにあり、

そこではやっと10名ほどの人影が見え、

ほっと一安心。

開館40周年ということで「湯呑茶碗」のコレクションが展示されてました。

コレクションは撮影禁止のため、写真はないですが、

全国の絵柄や独特の釉薬が施してある、

見ごたえある湯のみのコレクションでした。

本館の常設展示は圧巻の文化財オンパレード。

縄文時代から鎌倉、平安、江戸時代それぞれ眺めてるだけでは

興奮収まり切れないような、触って触れたい展示品ばかりでした。

黒織部の向付

【黒織部】

銅緑釉のかわりに黒釉をかけたもの。余白の部分には鉄絵。

これはやっぱり作ってみたくなる作品ですね!

シンプルそして大胆な鉄絵。

どんな人が作ったんだろうな?

若手かな?おっちゃんかな?

時代は前後して縄文、弥生時代

薄つくりの高杯

こちらも弥生時代かな

ベンガラの朱色が残るワイングラス形高杯!

薄作りが見事!

エッジの返しも素晴らしい!

織部足つき向付け

千鳥模様が愛らしい。

「鉄絵馬の目皿」 (江戸時代後期)

カニ模様が大好きなワタクシにはたまらない一品。

練りこみで作られてます

圧巻の縄文土器!!

どなたが作ったんでしょうね?

どこでもドアで作っているところを覗いてみたい!^^

【鳴海織部】

白土と赤土を組み合わせ、白土に緑釉をかけ、赤土の箇所には文様を描く。

美しい~!

志野の抹茶茶碗

【志野焼】

長石を釉薬に用い、半透明の乳白色の釉で白磁に似た

白いやわらかな焼きあがり。

下地に鉄絵を施す

分厚いどっしりした感触。

これで抹茶いただいたらこの上ないでしょうなー♬

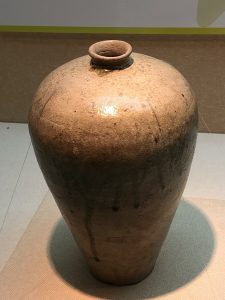

時代前後して須恵器

弥生時代に比べたら、焼成温度が高くなってきてますね。

福岡にも須恵町というところがあります。

志野 土瓶

無骨豪快!

こちらは現代に近いと思われますが、野性味溢れてます。

織部向付け

その昔どうやって型物を作っていたんだろう?

こちらも織部向付け

この斬新なデザイン!

窯跡からの発掘品も沢山展示してありました。

破片がまた魅力的!

織部向付け

断片だけでも絵になります。

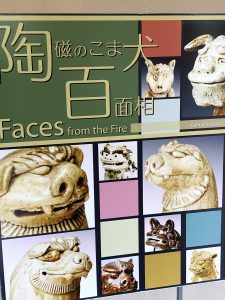

最後はもう一つの狛犬コレクションが展示してある別館へ。

なかなかの百面相!

ユーモラスで最後にひと笑いできました!

陶器は作った人の思いや心情みたいなものが、

表現できやすい素材なのかなと感じました。

どことなく素朴であったり、洗練されてないところもまた愛着があったり、

おおらかな気持ちにもなれたり、

生活を潤す素材になりうると再認識しました。

時代をさかのぼってみることで、

「食」という基本的な生活の営みの中で、

人との関りがとても大きく、そういう「生活の視点」から

見つめなおしてみるのも面白い材料だなと思いました。

何事も美しいものを観ることは、心の栄養にもなりますね☆

皆さんも機会がありましたら是非訪れてみてくださいね!